シルク手織りの魅力

触れているだけで美しくなる

シルク手織りの計り知れない価値の一つ。

それは、手織りを通じて、シルク糸に触れるという事です。

『シルクに触れる』たったこれだけの事で、私たちはたくさんの恩恵を受ける事ができます。

それは、シルクの持つ特性が物語っています。

シルクは言わずとしれた天然素材。お蚕さんの繭から糸をとって作られます。

吸湿性に富んで、保温力に優れるために、シルクに触れるだけで、自然に手肌に艶と潤いを与えてくれます。

つまり、わざわざ保湿クリームを塗ったり、マッサージしなくても、ただ糸に触れるだけで、自分でも気づかないうちにこっそりと、美しくなれるのです。

また、美しい光沢は、ただ眺めているだけでうっとりして幸せな気分になります。他の天然繊維にはない、発色の美しさは、私たちの五感を刺激し、想像力を導いてくれる力を持っているのではないでしょうか?

五感を刺激し、解放する

そう、つまりシルクに触れ、ゆっくり流れる時間を感じながら手織りをしていると、五感が刺激され、自然に解放されていくようです。私たちが行っている手織りの工程は、いたってシンプルです。

縦糸を貼って横糸を織っていくこのシンプルな繰り返しを続けていくと、知らぬ間に無心になって瞑想状態になっていきます。

シルクの天然素材に触れる心地良さと、無心になれる時間を織りなす空間そのものが、特別な価値をもたすことで、忘れていた感覚を思い出していくのかもしれません。

縄文織(アンギン織)とは?

縄文文化に根付く、日本最古の織物技術

縄文織(アンギン織)は、日本最古の織物技術であり、縄文時代の文化に根ざしています。

縄文時代中期(約4000年前)には、特に東日本の八ヶ岳山麓を中心に繁栄があり、その文化は土器や工芸品を通じて芸術的に高く評価されています。その中でも、織物や編み物技術が注目されています。

縄文人が身に纏う機能にすぐれた植物繊維の布

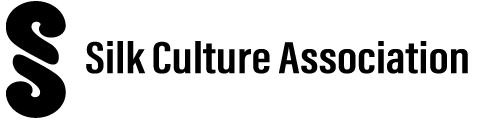

縄文時代の人々は、狩猟採集を主な生活手段とし、自然環境の中で豊かな生活を営んでいました。彼らが身にまとっていた衣装は、植物繊維を用いた機能的で優れたものであったと考えられています。特に、アンギン織と呼ばれる技術は、現存する織物の中で最古のもので、宮城県の山王囲遺跡や福井県の鳥浜貝塚からその痕跡が発見されています。

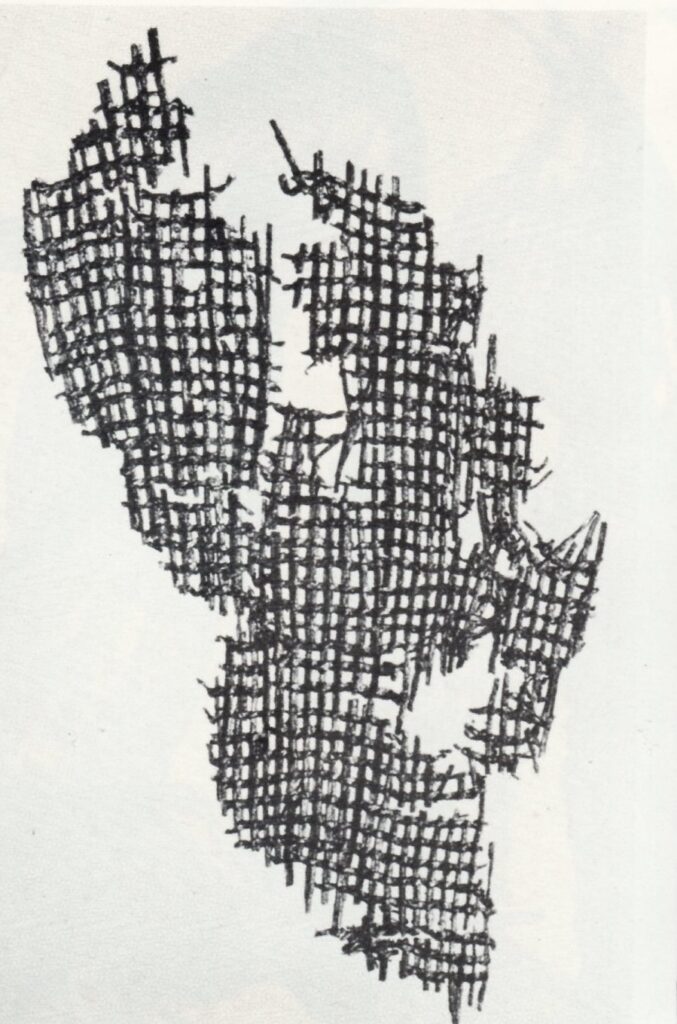

是川遺跡籃胎漆器

アンギン織は、動物の皮や植物の繊維を使い、機織機を使わずに平織りで作られたと考えられます。例えば、福井県鳥浜貝塚から発見されたアンギン様の織物は、非常に細かく織られており、現在の布に近いものであることが報告されています。

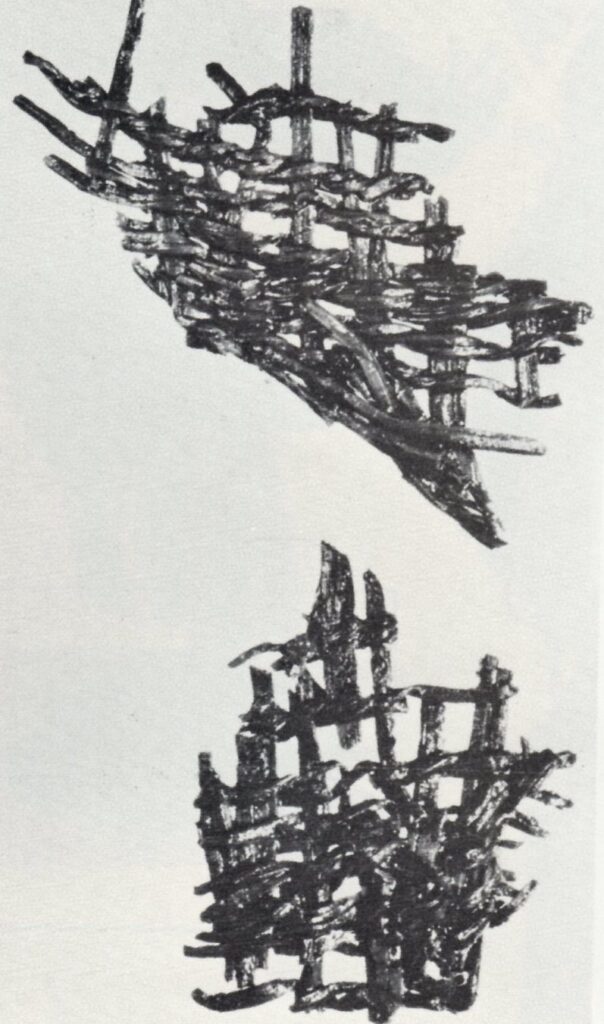

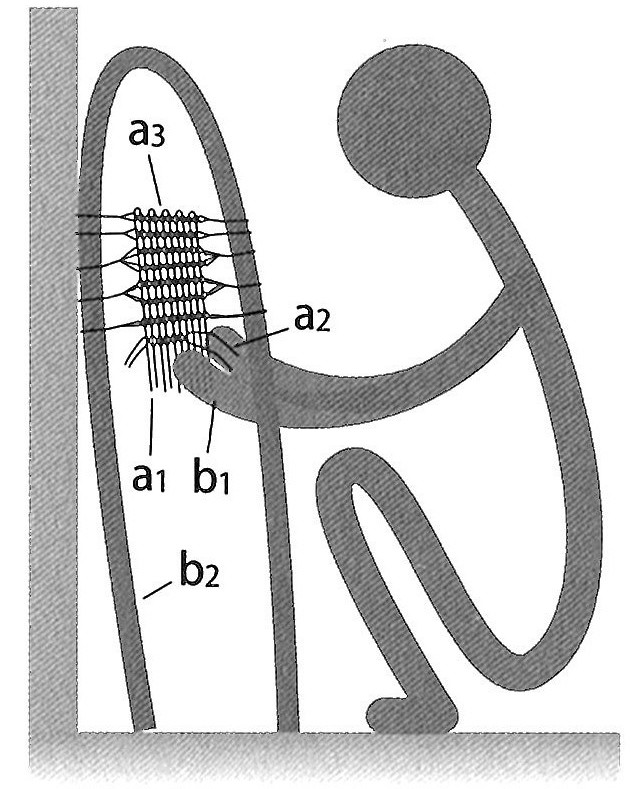

a1-タテ糸、 a2-ヨコ糸、 a3-織り途中の織物、b1-タテ糸保持部位(左手)、b2-タテ糸保持具(曲げ木)〈複製〉

どんな素材で織られていたのでしょうか?

縄文時代には、イヌビワやカシ類、ヒノキ、サワラなどの木材や、ツヅラフジ、テイカカズラ、マタタビなどのつる植物は、主に容器や収穫用具として使用されていましたが、衣服の素材としては、カラムシ、麻などの繊維が織りに使われていたと見られます。

シンプルな織技術で表現は無限

アンギン織は織りの技術がシンプルで、短時間で仕上げることが可能です。年少者でも取り組めるため、今では繊細な絹糸を使ってマフラーやベストなどの実用的な衣類が作られています。この技術で作られた織物は、軽くて柔らかく、暖かいという特徴があり、現代でも評価されています。

四角い布を基本形として、パッチワーク風に縫い合わせたり、和服のように仕立てることで、衣装として活用することが可能です。これにより、縄文時代の技術が現代の生活にも応用されています。

縄文織は、歴史的な価値だけでなく、現代でも愛され続ける伝統技術の一つです。

キャンバス織(板織)とは?

織機を使わず誰でも簡単に始められる

キャンバス織・板織(いたおり)は、板を使って織物を作る伝統的な技法で、戦前から戦後の物資が乏しかった時代に庶民が絹の衣装を作るために使われていた技術です。この技法は、織機を使わずに板と簡単な道具で平織りを行うのが特徴で、名前の由来は板を使うことから「板織り」と呼ばれるようになりました。

シンプルな道具と技法

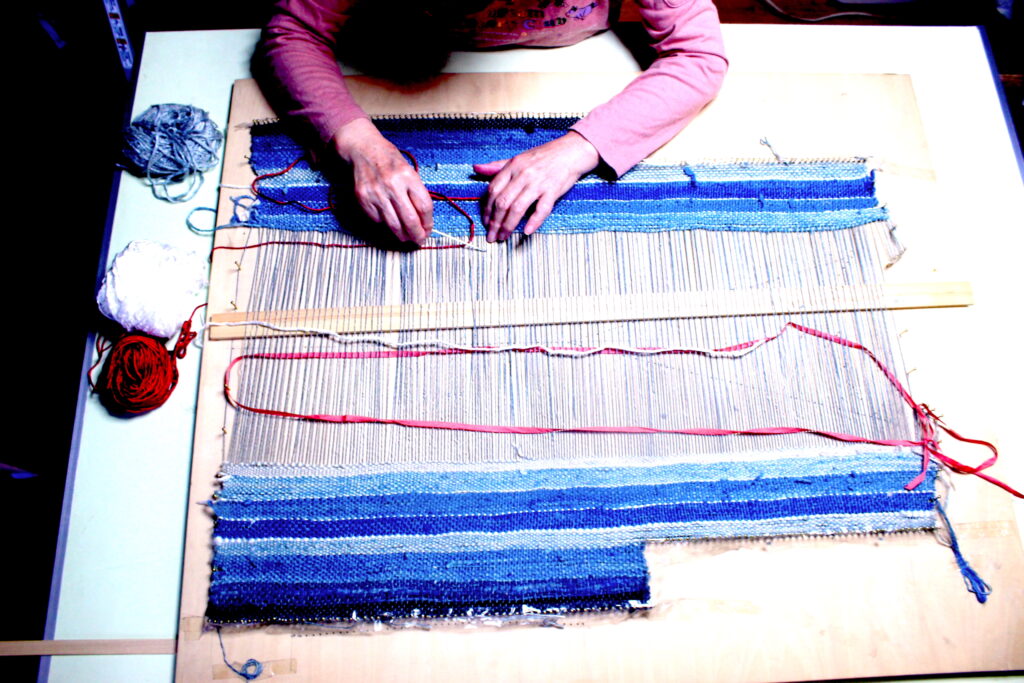

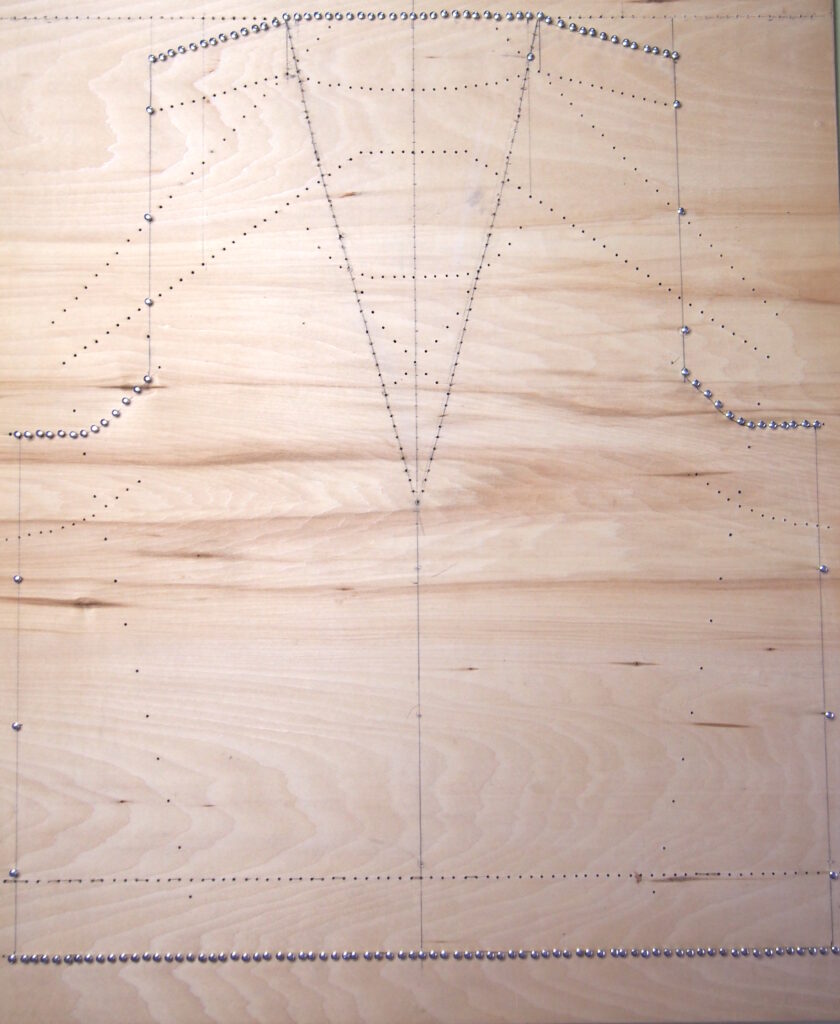

キャンバス織(板織)の基本となる道具は、穴の開いた板です。板の小さな孔に棒を通し、棒に経糸(たていと)をかけます。緯糸(よこいと)は、針状の手作り道具を使って経糸に通していき、刀状や櫛状の緯打ち具でしっかりと織り込んでいきます。この作業を繰り返しながら、平織りのような織物が仕上がります。縦糸と横糸を組み合わせ、シンプルな織り方であっても、さまざまな模様やデザインを生み出すことができました。

キャンバス織で作る羽織下(はおりした)

キャンバス織(板織)技法で作られた羽織下は、冬の寒さをしのぐための下着として使われていました。真綿糸で織られた羽織下は、軽くて柔らかく、体にフィットするため、肩が張ることもなく快適でした。また、色や柄も美しく、シルバー、紅色、明るい紺色などの色合いが特徴です。これは、現代でいう「ベスト」のようなものとして、寒さ対策だけでなく、隠れたおしゃれとしても重宝されていたようです。

裁断や縫製なしで完成する喜び

キャンバス織(板織)は、通常の織機に比べて非常にシンプルで、手軽に織り物を作ることができる点が大きな魅力です。特に、裁断や縫製を必要とせず、最初から完成形に近い形状に仕上げられるため、ベストなどの衣装をすぐに作ることができます。この技法は、糸の設置や準備が簡単であるため、織物初心者でも取り組みやすいものです。

一方で、機織りに慣れている人にとっては、一つひとつの緯糸を手作業で通すため、時間がかかると感じることもありますが、裁縫や複雑な準備を必要とせずに作品を完成させる喜びや達成感は非常に大きいとされています。

キャンバス織の復元と今後の活用

キャンバス織(板織)の技法は、図書館で見つけた『山野井佳子のかんたんボード織り』という本に基づき、簡単に実践できることが明らかになりました。この織り技術は、現代でも簡易な織物作りとして注目されています。絹糸を使った昔ながらの技法を復元し、新しい形で取り入れることが可能です。

織物文化を支えたキャンバス織(板織)の技法は、現代においてもその手軽さと実用性から再評価されており、今後も伝統技術として残り続けることでしょう。

シルクを知りたい

準備中